渋谷区を中心に中古マンションの売買仲介を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。

今日は気象庁が2021年6月17日から運用を開始した、線状降水帯の情報提供についてお知らせします。

※このブログは2021年6月18日最初に投稿したものを本日2023年9月12日に加筆しています。

線状降水帯とは?

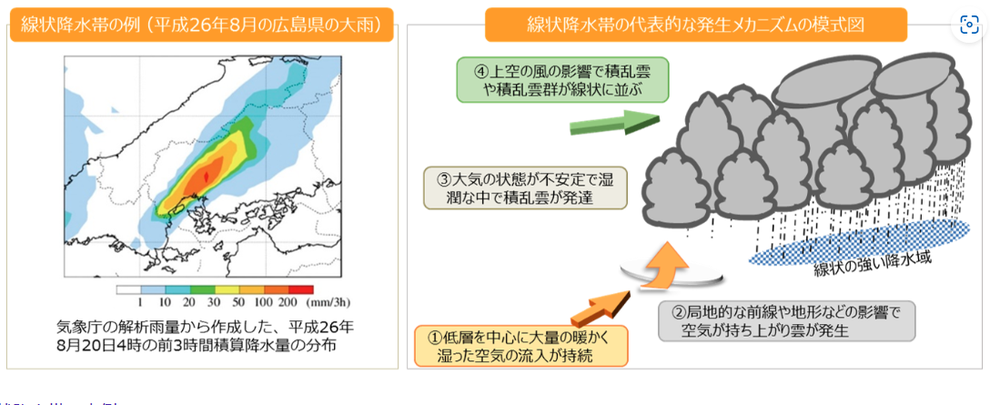

線状降水帯は次々と発生した雨雲(積乱雲)が帯状に列をなし、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することによって大雨をもたらします。

線状に伸びる長さは50km~300km、幅が20km~50km程度とされています。

情報が発表される基準は3時間の解析雨量が100mm上の範囲が500㎢以上あり、一部は150mm以上に達しており、その形状が「線状」である等としています。

線状降水帯が発生すると、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険度が急激に高まっているとして、該当する範囲の住民に危機感を伝えることとしています。

ただ、気を付けないといけないのが、この情報は「予測」ではなく実際に「確認」された場合に発表されるので、発表された時点で既に災害が発生している可能性があります。

そのためこの報道が出る前にハザードマップで土砂災害や洪水が発生する恐れのある地域の住民は避難などの行動をとって頂くと共に、該当する自治体も避難情報の判断を早めにおこなって欲しいとのことです。

線状降水帯の例とそのメカニズム

「顕著な大雨に関する情報」等の提供内容は

「顕著な大雨に関する情報」は気象庁ホームページの以下のコンテンツで確認できます。

★気象情報 「顕著な大雨に関する情報」が発表された場合、対象地域の府県気象情報及び地方気象情報、並びに全般希

少情報の一覧に表示されます。

★雨雲の動き 「顕著な大雨に関する情報」の発表規準を満たした場合、対象となる雨域を楕円で囲んで示します。

★今後の雨 「顕著な大雨に関する情報」の発表規準を満たした場合、1時間降水量、3時間降水量を表示している場合

に限り、対象となる雨域を楕円で囲んで示します。

線状降水帯という用語をなぜ使わない??

昨日(2021年6月17日)TVで「顕著な大雨に関する情報」についての報道を聞いてしっくりこないことがありました。

それは、なぜ「線状降水帯に関する情報」という名称にしなかったのか?という疑問です。

線状降水帯は既に国民に広く浸透している用語であるにもかかわらず、なぜこの言葉を使わないのか?

気象庁の検討会の資料を読んでも、

背景には「線状降水帯による大雨が、災害発生の危険度の高まりにつなるものとして社会に浸透しつつあり・・」

位置づけでは「線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情報です。」

さらには「この情報により報道機関や気象キャスター等」が「線状降水帯」というキーワードを用いた解説がしやすくなることが考えられます。」

と記載しています。

現在の技術では「線状降水帯」の十分な予測ができないために、「顕著な大雨に関する情報」としたようで、線状降水帯という言葉はあくまでもキーワードとして使用するというような主旨が書かれていました。

また、大雨に関する情報は「特別警報」や「記録的短時間大雨情報」等すでに多くの用語が使われており、住民が理解しずらいのではないか?という指摘もあったようです。

専門家の立場からすれば「線状降水帯」はまだ完全に解明されたものでは無いとか、「線状降水帯」では無くて大雨が降った場合等を考え、今回の「顕著な大雨に関する情報」としたのでしょうが、何か一般の方の目線とはずれているように感じてしまいました。

ちなみに、気象庁は運用後も情報の受け手の意見も踏まえ情報の改善に努めるとしています。

顕著な大雨に関する発表規準と留意点

現在(2023年5月25日)からは「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予想された場合に、半日程度前から、気象情報において、「線状降水帯」というキーワードを使って呼びかけています。

確かに、最近の気象予報や天気予報では「顕著な大雨に関する気象情報」という言葉は出てこないで、線状降水帯という言葉が頻繁に使われるようになっています。

気象庁のホームページでは「顕著な大雨に関する気象情報の発表規準」として以下の4つの条件が全て満たされた場合、10分先、20分先、30分先のいずれかにおいて発表を行います。

1.3時間の積算降水量が100mm以上の分布域の面積が500km2以上

2.1の形状が線状(長軸・短軸比2.5以上)

3.1.の領域内の前3時間の積算降水量の最大値が150mm以上

4.1.の領域内の土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)において土砂災害警戒情報の基準を超過(かつ大雨

特別警報の土壌雨量指数基準値への到達割合8割以上)又は洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)において警報基準

を大きく超過した基準を超過した場合

※ 情報を発表してから3時間以上経過後に発表基準を満たしている場合は再発表するほか、3時間未満であっても対象

区域に変化があった場合は再発表します。

また留意点としては、下記を挙げています。

◆線状降水帯による大雨の正確な予測は難しく、この呼びかけを行ったとしても必ずしも線状降水帯が発生するわけではあ

りませんが、 線状降水帯が発生しなくても大雨となる可能性が高い状況になるので厳重な注意が必要です。

◆線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけがあったときも、地元市町村が発令する避難情報や大雨警報やキキク

ル(危険度分布)等の防災気象情報と併せて活用し、自ら避難の判断をしてください。

◆線状降水帯だけが大雨災害を引き起こす現象ではありません。線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけがなく

ても大雨による災害のおそれがある場合は、気象情報や早期注意情報、災害発生の危険が迫っているときは大雨警報やキ

キクル(危険度分布)等の警戒レベル相当情報など、防災気象情報全体を適切に活用することが重要

としています。

※2021年6月18日投稿、2023年9月12日追記

コメントをお書きください